着物コーディネートの約束事

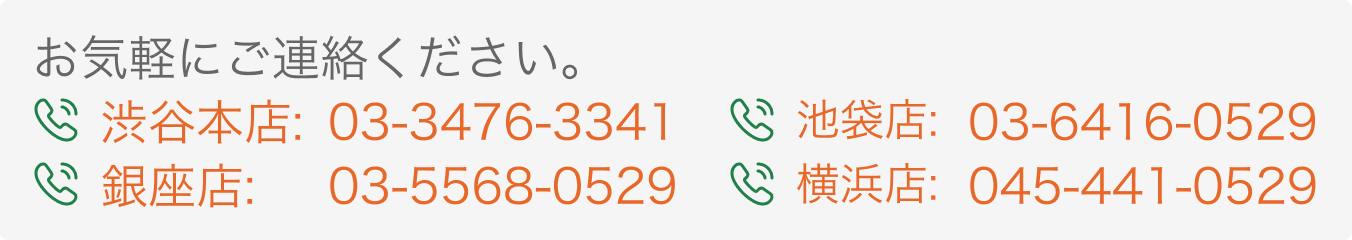

渋谷・銀座・池袋・横浜の4店舗で営業しております、着物レンタルのあきです。

着物にはいくつかの約束事、ルールがあります。

このルールを知らずに自由に着物を着てしまうと思わぬ恥をかいてしまう恐れがあるため、着物を楽しむ前にコーディネートの約束事をこの記事で学んでいきましょう。

基本的なルールを知ってしまえば、着物のコーディネートを考えるときにあえて外したオシャレを演出することもできるようになりますよ。

1.装いの格を統一させる

「着物に帯を合わせるときは着物と帯の格を合わせなければいけない」という話を聞いたことはあるかもしれませんね。

例えば、振袖、留袖、訪問着などには袋帯を、小紋、つむぎ等には名古屋帯、そして浴衣やカジュアル小紋には半幅帯を合わせます。

しかし、実は帯だけでなく、帯揚げ、帯締め、草履、バッグなどの小物に至るまで格を合わせなければいけません。

普段着物を着ない方だとこの格を統一させることがかなり難しいと感じるかもしれません。

着物を着る際のTPOを考慮した上で、どのカテゴリーの着物を着るか、そして着物の格の統一については、プロに任せるのが一番です。

2.色彩を合わせる

装いの色彩的調和については、お洋服を着る時と同じ感覚で大丈夫ですが、色のトーンを統一すると纏まります。

これは「明るみ」と「鮮やかさ」を合わせることを指すため、必ずしも同じ色を合わせるわけではありません。

一方、反対色を合わせて装いを引き締めることがあります。

クリーム色の着物に黒地の帯を合わせるようなコーディネートがその一例になります。

トーンを統一する場合は差し色も大事になるため、全体のバランスをよく見るようにしましょう。

3.紋様を合わせる

モダンな柄にはモダンな帯を合わせる、古典柄には古典の帯を合わせるのが基本になります。

また、その季節にふさわしい紋様もあります。

例えば、昔の川の護岸工事に使った蛇籠の紋様は「水」を連想させるので涼感のある夏の紋様となり、夏に着るのが好ましいものになります。

4.季節感を合わせる

古くから着物の世界では、季節に合わせて着物を着がえる更衣(ころもがえ)があります。

この言葉は平安時代から存在しており、今まで紹介してきた約束事の中でこれが最も大事になります。

とある俳句の先生のコラムで、季節が今と昔で変わってきているので一部の季語を変えた方が良いという議論について「季語は季語で変える必要はない」と考えを示すものがありました。

着物の「季節感」についてもこのお話に通ずるものがあります。

例えば今年の8月7日は、体感的には真夏ですが暦上では立秋とされており、実際の季節感とあまり合っていないように感じるかもしれません。

ですが、季節を先取りし「こんなに暑いけど、もうすぐ秋なんだなぁ」と思いを馳せるのも日本人らしい心でしょう。

私たちが着物をお見立てするとき、TPOを考慮し、このような昔からの約束事、伝統に従った季節のものをご案内することになります。

具体的には、7月8月は薄物(うすもの)をご案内しますが、9月になったら単衣(ひとえ)をご案内します。なお10月から5月は裏のついた袷(あわせ)を、6月と9月は単衣を着用いたします。

着物がカジュアルになってきているからこそ伝統に目を向ける

最近、若い方々の中で着物を着る方が増えてきており、その影響で着付け教室も街中で数多く見かけるようになりました。

このように、着物がカジュアルな存在になりつつあるタイミングだからこそ、一度しっかり伝統に目を向け、一過性のファッションで終わらせないようにしたいと思っています。

着物の歴史や奥ゆかしさを知ることで、もっと着物を楽しめるようになりますよ。

#着物レンタルあきでUPしよう!